《宮古》産地記事 『岩泉町 日本における酪農生産の普及に重要な役割を果たす』

県内で有数の酪農産地である岩泉町における酪農の変遷を振り返り、 現在の取組を紹介します。

岩泉町における酪農の変遷

(1) 短角牛を乳用牛として利用

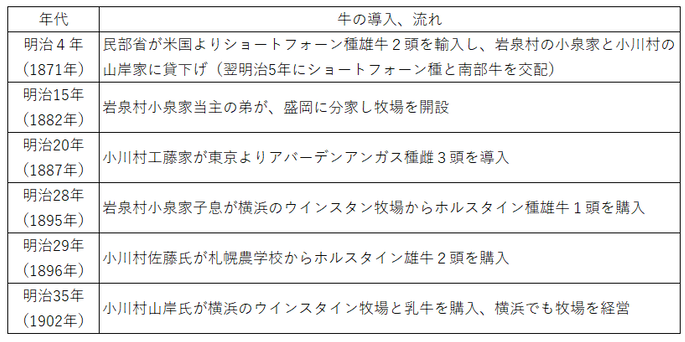

岩泉町の人々は、明治時代前期に短角牛を乳用牛として利用していました。後に、エアシャー種、ブラウンスイス種、ホルスタイン種等を導入し交雑によって牛を改良していきました。

(2) 岩泉町の人々は県内外で活躍

岩泉町の人々は、明治10 年代に盛岡へ進出し牧場や牛乳屋を開業していきます。また、明治20年以降には東京横浜方面に進出し始め、東京巣鴨、梅田、日暮里、五反田、横浜に牧場を開設していきます。

(3) ホルスタイン種を導入

盛岡で牛乳屋を営業していた小泉氏は、明治25年に岩手県で初めてホルスタイン種の雌雄2頭を導入しました。

小泉氏の甥(旧岩泉村)は、明治28年にアメリカ人が経営する牧場から、ホルスタイン種の雄牛1頭を当時700円(短角牛30~40頭分に相当)で購入しています。この牛を種雄牛として岩泉町で牛の改良が進んでいきます。また、佐藤氏(旧小川村)が、明治29年に札幌農学校(現北海道大学)から、ホルスタイン2頭を購入しています。

更に、山岸氏(旧小川村)と小泉氏甥は、横浜にあるアメリカ人経営牧場と乳牛を当時30000円程で買い取っています。この牧場にいたアメリカ産種雄牛6頭以上が岩泉町に移送されています。10数年の牧場経営の中で、500頭もの牛が東京や大阪に販売されています。

(4) 岩泉町のホルスタインが全国へ

岩泉町では、東京、横浜、千葉等から優良牛を導入し改良を進めています(牛の改良は北海道より進んでいたようです)。

北海道では、大正時代から昭和前期にかけて岩泉町から毎年数百頭のホルスタイン子牛を購入しています。岩泉町は、ホルスタインの優良主産地として全国に知られ、昭和中期頃には全国から購買者が来て高値で優秀な基礎牛を購入していきました。

(5) 県内初の人工授精

昭和25年4月、岩泉町酪農業協同組合が県内初の牛の人工授精を開始しました。この時、明治乳業株式会社岩泉工場では人工授精専用の種雄牛を寄贈しています。岩泉工場は、昭和28年にも北海道からホルスタイン種雄牛を導入し酪農業協同組合に寄贈しています。

人工授精技術は、凍結保存により空輸が可能となり大きく進歩しました。更に受精卵の移植も行われ牛の生産が格段に進んでいます。

(6) 畜産共進会の開催

岩泉町では、昭和35年に第1回岩手県沿岸畜産共進会が岩泉高校グランドで3日間に渡り開催されています。この共進会は7部制で行われ、5部までがホルスタイン種で、6・7部が日本短角種でした。第2回共進会からはホルスタイン種のみの出品とし、共進会の名称も「岩手県沿岸ホルスタイン共進会」に改称されています。

この共進会は、新型コロナウイルスの影響で中止を余儀なくされた年もありましたが、令和6年度で第60回大会を迎えます。

(注)出典:南部牛の里 岩泉地方の畜牛史(八重樫康治著、1991年)

関係機関と連携した取組

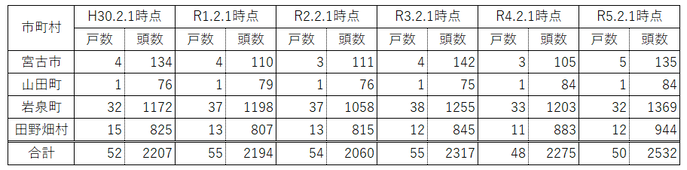

(1) 酪農主産地でも乳用牛頭数は減少

前述のとおり、岩泉町や隣接する田野畑村(以下、岩泉地方)は、先人達の牛改良により酪農が盛んな地域です。しかし、高齢化や後継者不足、飼料等の資材価格高騰により酪農経営体が減少しています。

(2) 高品質な生乳の安定供給を目指し

岩泉地方には地元乳業メーカーが複数あり、生乳需要は高く、高品質な生乳の安定供給が求められています。

市町村、農協、農済、農林振興センター、普及センターで構成する宮古地方農業振興協議会(以下、農振協)畜産部会では、これから産地を牽引する若手酪農家の生産技術向上に向けた飼養管理指導、酪農部会員を対象にバルク乳細菌検査とそれに基づく衛生管理指導に取り組んでいます。

(3) 暑さによる生乳減少を防ぐ

令和5年の夏は暑く、岩泉町は連日県内最高気温を記録するほどでした。乳用牛は暑さに弱く、食欲低下から生乳生産量が低下します。農振協畜産部会では、温湿度早見表を作成し全戸に配布すると共に、牛に暑熱ストレスがかからないよう指導しています。令和6年も暑くなることが予想されており、酪農通信(4月)にて早めの暑熱対策を取るよう呼びかけを行っています。また、牛が好む牧草生産に向けた草地管理指導も行っています。

普及センターでは、これからも関係機関と連携し、乳量向上並びに乳質改善による酪農家の所得向上に取り組んでいきます。

(文:宮古農業改良普及センター 岩泉普及サブセンター 昆野 善孝)

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

宮古農業改良普及センター

〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20

電話番号:0193-64-2220 ファクス番号:0193-64-5631

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。