《久慈》 産地情報「共につながり、未来につなげる肉用牛振興」

《久慈》産地情報 「共につながり、未来につなげる肉用牛振興」

久慈地域は、和牛の代表で「サシ」の入る黒毛和種と、赤身が特徴の日本短角種という、異なる2品種の肉用牛生産が行われており、それぞれの生産現場で若者達が意欲的な活動を展開しています。

黒毛和種においては、意欲的な40代以下の若手繁殖生産者・後継者によるグループが、交流促進や飼養管理技術の向上を目的として相互視察や勉強会等を行っています。

また、日本短角種においては、短角牛に魅了された若者らが転入し、地域おこし協力隊員等として生産支援を行うほか、就農や短角牛肉の精肉加工・販売での起業を目指し活動しています。

こういった未来につながる肉用牛振興をご紹介します。

1 黒毛和種【若手繁殖生産者のネットワークづくりと技術向上】

(1)グループ活動の開始

産地の高齢化に伴い、同じ久慈地域でも若手生産者や後継者の横のつながりが薄くなってきたという危機感を抱く生産者が発起人になり、令和4年度からグループ活動を開始しました。

規約や役職等も決めず、「ゆるいつながり」から始めたいということで、SNSのグループ機能を活用してメンバーを募り、現在は10戸がグループに参加しています。

普及センターでは、5年度より当該グループの活動支援として、検討会の開催や研修会の企画・講師対応等を行ってきました。

(2)これまでの取組

ア 令和4年度

発起人が中心となり、「枝肉成績から見る種雄牛の選び方」や「肥育農家に好まれる牛づくり」を学び、飼養管理技術の向上に繋げるため、勉強会を開催しました。

哺育方法等の飼養管理をテーマとし、積極的な質問や、スターターの給与方法等について参加者同士の情報交換が活発に行われました。

イ 令和5年度

(ア) バーンミーティング(牛舎見学)

牛舎増築を検討するメンバーから、繋ぎ飼いでなく群管理を行っている牛舎を見てみたいという要望を踏まえ、バーンミーティングを行いました。

日頃から他の生産者の牛舎や管理方法をじっくりと見聞きする機会が少ないということもあり、飼槽や水槽等の牛舎設備やその清掃状況のほか、牛舎内の換気状況や明るさ、群編成の仕方や飼料給与量等といった飼養管理等、多岐にわたる情報交換が行われました。

頭数規模や管理方法が異なっても、少しでも勉強して帰ろうという姿勢が印象的で、視察先の経営体からも驚きの声がありました。

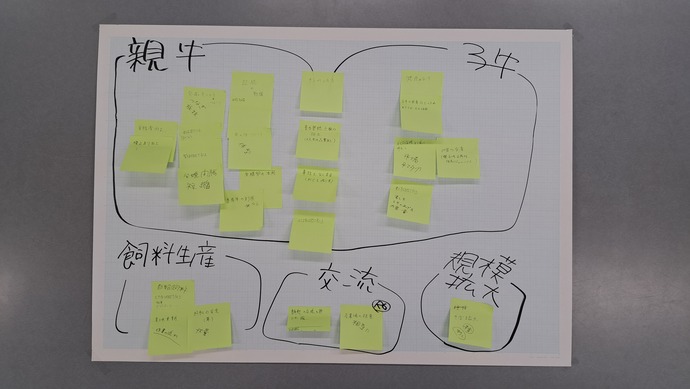

(イ) 活動振り返り・意見交換会

グループによる主体的な研修企画につなげるとともに、メンバー同士が日頃抱えている課題や悩みを共有するため、活動の振り返り兼意見交換会を開催しました。

個別の経営・技術的課題についてだけでなく、「皆もっと繁殖管理の改善にも目を向けるべき(分娩間隔の短縮)」、「メンバー同士で顔を合わせる機会を増やしたい」といった意見交換が積極的に行われました。

ウ 令和6年度

(ア) 計画検討会

前年までの経過を受け、メンバー内で、個々の技術力・経営力を高めていくためにも、定期的な研修会の開催や、メンバー同士で連携した取組を進めていきたいという声が高まり、活動開始後初めて、年間の活動計画(研修計画)が作成されました。

令和5年度の意見交換会で出された意見を基に原案を作成し、定期的な勉強会の開催や、メンバー同士の牛舎視察の実施等、欠席者にもSNS等で確認を取りながら計画しました。

(イ) 研修会

研修テーマは、疾病予防(牛舎消毒、呼吸器病対策・寒冷対策)、草地管理(収穫作業、草地更新作業)、繁殖管理など多岐にわたり、普及センターや家畜保健衛生所職員が講師を務めたほか、メンバーが自身の牛を研修用に提供し、講師役を務めることもありました。

毎回概ね5名程度の参加があり、研修終了後は、SNSで欠席者に研修内容が共有されています。参加者同士のつながりも強まっており、今後の展開に期待が持たれます。

2 日本短角種【短角牛の生産・流通を支える地域外人材】

(1)地域おこし協力隊による産地の下支え

久慈地域の日本短角種飼養戸数は、現在20戸ほどにまで減少し、他の品目と比べても高齢化や後継者不足が顕著です。

こうした中、久慈市では、20代の地域おこし協力隊員が短角種の繁殖・肥育や精肉の加工・販売に携わっており、産地を下支えしています。

(2)短角種生産の維持発展のために

高齢化の進展により生産規模が縮小している反面、短角牛に魅力を感じ地域外から転入してきた若手人材が増加していることを受け、普及センターでは、令和5年度に「短角牛生産の未来を考える地域おこし座談会」を開催しました。久慈市・岩泉町で短角振興に携わる地域おこし協力隊員や若手従業員のほか、アドバイザーとして畜産研究所職員を加え、短角振興の課題、目指す方向性等について意見を交わしました。

それぞれ異なる立場で短角振興に携わっており、知識も経験も様々であったからこそ、短角牛生産の現状や課題を共有する良い機会になりました。

また、令和7年の7月で協力隊の任期を終える隊員の独立・起業支援の一環として、岩泉町の生産者との交流や、短角牛肉を取り扱う食肉卸業者(二戸市)の視察を行い、県内短角牛関係者とのネットワークづくりを支援しています。

ある生産者からは「大変だと思うけど、情熱を忘れず、周りを頼って、相談しながら進めて」との助言を、また食肉卸業者では「『岩手県から短角を減らさない』という目標を同じくする同志として、応援する」と、いずれもあたたかい声をいただいています。

普及センターでは、今後もこうしたネットワークづくりや技術向上の取組支援を通じて、肉用牛産地の維持発展を図っていきます。

添付ファイル

-

199産地情報 (PDF 1.0MB)

199《久慈》 産地情報「共につながり、未来につながる肉用牛振興」

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

久慈農業改良普及センター

〒028-0064 岩手県久慈市八日町1-1

電話番号:0194-53-4989 ファクス番号:0194-53-5009

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。