日本発「接ぎ木栽培」をメカトロニクスで世界へ ~「全自動接ぎ木装置に関する現地セミナー」を開催

不定形の植物を扱うロボットの先駆けは、生物系特定産業技術研究支援センター(通称:生研センター)が、平成5年に開発したキュウリの接ぎ木ロボットです。当時は、一部の工程に人手が必要で、「半自動」という位置付けでしたが、作業能率は人力の約3倍で初心者でも熟練者並みの接ぎ木ができる優れた装置でした。開発に当たっては、当センター(当時:岩手県園芸試験場)も現地試験を担当し、大いに貢献しています。

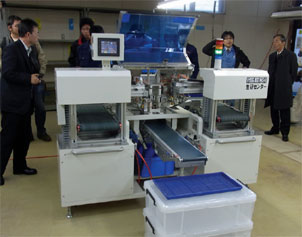

それから17年を経た平成22年、苗供給の自動化によりさらに能率が2倍に向上した「全自動タイプ」の接ぎ木ロボットが開発されました。このロボットを広く関係者に知ってもらうため、標記セミナーが平成23年12月14日に当センター本部(北上市)にて開催され、全国から約100人が参加しました(主催:生研センター、新農業機械実用化促進株式会社)。

第1部では、大手の民間育苗事業者であるベルグアース株式会社の山口一彦社長から、育苗の外注化が進む国内動向についてお話がありました。さらにアリゾナ大学の久保田智恵利教授が、日本発の栽培技術である接ぎ木栽培が、急速に世界に広がっている実態について講演しました。

第2部は、ベルグアース株式会社・いわて花巻農場に会場を移し、接ぎ木ロボットの実演が行われました。実演は、苗供給部の動作もスムーズで特にトラブルもなく、実用性の高さは十分アピールされたと思います。

今回はキュウリだけの実演でしたが、苗の自動供給ユニットを外して半自動タイプとして稼働させれば、トマトの接ぎ木も95%以上の精度で可能との説明もあり、今後の適応品目の拡大についても大いに期待されるところです。

-

ベルグアース株式会社の山口一彦社長による講演

-

Web会議システムにより当センターと米アリゾナ(時差16時間!)を結んでの質疑応答

インターネットを介してのスムーズな進行に「世界は狭くなった!」と実感しました(後は英語力だけ?)。

(技術部野菜花き研究室 野菜花き研究室長 渡辺 芳幸)

このページに関するお問い合わせ

岩手県農業研究センター 園芸技術研究部 野菜研究室

〒024-0003 岩手県北上市成田20-1

電話番号:0197-68-4419 ファクス番号:0197-71-1081

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。