安全安心で環境にやさしい水稲栽培技術の確立を目指して(2)~ 機械除草による除草剤代替技術の検討

プロジェクト推進室では、水稲栽培における化学合成資材(農薬や化学肥料)を大幅に削減した栽培体系の実証に取り組んでいます。前回は、「固定式除草タイン型除草機」を用いた機械除草試験の概要を紹介しましたが、今回はその後の経過についてご紹介します。

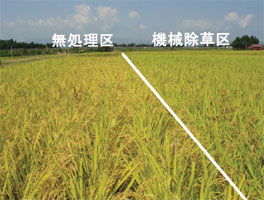

移植後から6月下旬までに概ね10日間隔で3~4回除草し、7月以降は通常の栽培と同様に管理を行ってきました。無処理区では、雑草が生い茂り稲の生育が劣っているのに対し、機械除草区では、後発生の雑草がわずかに見られる程度で雑草の発生を抑えており、慣行栽培(除草剤処理)とほぼ同等の生育を示しています。

稲への影響は、まくら地部分の稲を除草機の車輪が踏みつけてしまい、多少の欠株が見られますが、圃場全体では収量に影響を与えない程度の損傷で済んでいます。今後は、作業性や経済性などの評価も視野に入れながら、実用性を検討していきます。

-

「無処理区」では「ノビエ」「ホタルイ」「アゼナ」「コナギ」など様々な雑草が多く発生しているのに対し、「除草機区」では雑草の発生がほとんど見られません。

-

「無処理区」では雑草に養分を取られ、草丈が低く、生育が劣っているのに対し、「機械除草区」は慣行と同等に順調に生育しています。

(プロジェクト推進室(特栽・有機) 専門研究員 臼井 智彦)

このページに関するお問い合わせ

岩手県農業研究センター 生産基盤研究部 水田利用研究室

〒024-0003 岩手県北上市成田20-1

電話番号:0197-68-4412 ファクス番号:0197-71-1081

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。