麦・大豆の収益アップ!「小畦立て栽培」の普及拡大が着々と進行中

岩手県は4,000ヘクタール以上の作付面積を誇る大豆の産地です。しかし、その80%以上が水田転換畑での作付けで、普通畑での栽培に比べ収量などが劣る傾向にあります。水田大豆が低収となる大きな要因が湿害ですが、その軽減を図るため岩手県農業研究センターで平成17年に開発されたのが「小畦立て播種栽培」です。

名前の通り、小さな畦を立てることで、慣行の平畦播種栽培より排水性を良くし、特に生育初期に当たる梅雨期の湿害を回避することを目的としています。現地での湿害軽減効果が広く認められ、平成20年の普及面積は864haに拡大しています。

プロジェクト推進室では、播種機をさらに改良し、現地での大規模実証試験や場内での試験を行っています。また、播種技術と組み合わせた効率的な雑草防除技術の研究にも取り組んでおり、今後は小麦や水稲乾田直播など他の作物でも汎用的に利用できるよう検討を進めていきます。

(撮影日:平成20年6月5日、水稲乾田直播あと)

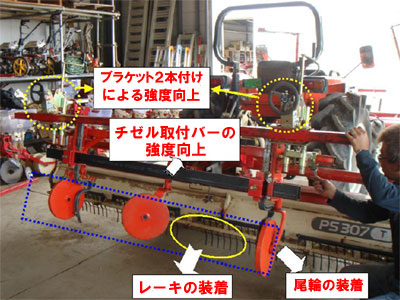

- ブラケット:1本→2本(作業機強度)

- チゼル取り付けバー:3.2mm 厚→4.5mm 厚(作業機強度)

- レーキ(ゴムたれ)の装着:播種条表層の砕土性向上

- 尾輪の装着:オペレータの操作性(作業機の高さ調整)の向上

-

目皿式播種機を装着した小畦立て播種機

(撮影日:平成20年6月4日) -

タイン式株間除草機による畦間・株間の除草作業

(撮影日:平成20年6月20日)

(プロジェクト推進室(水田農業) 主任専門研究員 高橋 昭喜)

このページに関するお問い合わせ

岩手県農業研究センター 生産基盤研究部 水田利用研究室

〒024-0003 岩手県北上市成田20-1

電話番号:0197-68-4412 ファクス番号:0197-71-1081

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。