安全運転管理者によるアルコールチェック

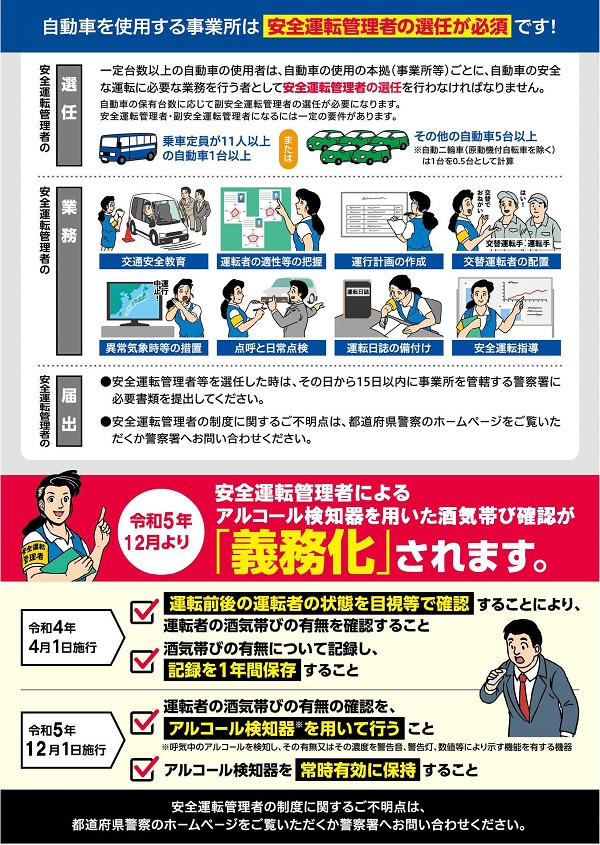

安全運転管理者等は、令和4年10月1日からアルコール検知器を活用し、運転者の運転前後のアルコールチェックを行うこととされていましたが、アルコール検知器の供給不足により、当面の間はこれを適用せず、引き続き目視等によりアルコールチェックをすることとなっておりました。

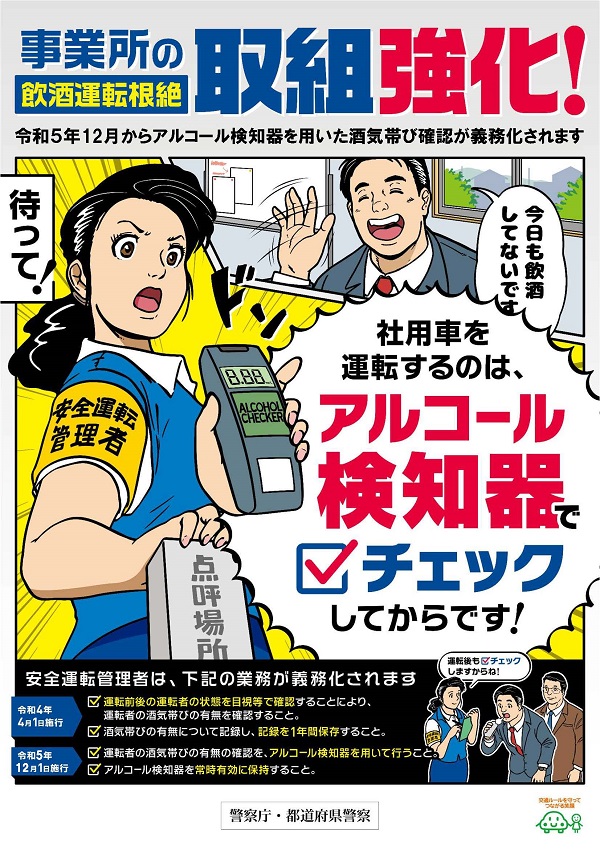

令和5年12月1日から、当面の間適用しないこととしていたアルコール検知器を活用したアルコールチェックが適用されることとなり、安全運転管理者等は運転者の運転前後の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無を確認することとなります。

アルコールチェックに関する安全運転管理者等の業務

道路交通法施行細則第9条の10

- 第6号

運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。)を用いて確認すること。 - 第7号

前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

アルコールチェックQ&A

Q1.運転者が運転する度にアルコールチェックすることが必要ですか?

A1.安全運転管理者は、「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」についてアルコールチェックすることとされています。この「運転」とは、一連の業務としての運転をいいます。

アルコールチェックは、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時及び終了後や退勤時に行うことで足ります。

Q2.直行直帰の場合にも安全運転管理者が対面でアルコールチェックをする必要がありますか?

A2.アルコールチェックの方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合その他対面での確認が困難な場合にはこれに準する適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、

- カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声色の調子とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法

- 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法

等の対面による確認と同視できるような方法が含まれます。

運転者からのメールでの報告のみでは足りません。

Q3.使用すべきアルコール検知器の性能は決まっていますか?

A3.アルコール検知器については、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器であれば足りることとされています。

自動車に備え付けられたアルコールを検知してエンジンが始動できないようにする装置(アルコールインターロック装置)もアルコール検知器に含まれます。

安全運転管理者は、アルコール検知器を常時有効に保持することとされていることからアルコール検知器の取扱説明書に基づき、適切に使用し、保管・管理するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければなりません。

Q4.運転者が個人購入したアルコール検知器を安全運転管理者が使用してもよいのでしょうか?

A4.アルコールチェックに使用するアルコール検知器は、基本的には、自動車の使用者が購入すべきものであると考えられます。

ただし、各事業所の個別の事情により、個人で購入したアルコール検知器を使用する必要がある場合には、安全運転管理者が正常に作動し、故障がない状態であるかどうかの確認を定期的に行うなど、安全運転管理者が「常時有効に保持」するアルコール検知器と同等の管理が行われているものに限り、個人で購入したアルコール検知器を使用することは差し支えありません。

Q5.出張により一時的に他の事業所で社用車を用いることになりますが、出張先の事業所においてアルコールチェックをしてもらうことはできますか?

A5.例えば、自動車の使用者が、二カ所の使用の本拠において安全運転管理者を選任しており、運転者が所属する一方の事業所から運転を開始し、もう一方の事業所において別の車両の運転を開始し、又は終了する場合等には、他の事業所の安全運転管理者立会いの下アルコールチェックを行い、その測定結果等を電話等で所属する事業所の安全運転管理者に報告させたときは、アルコールチェックを行ったものとして取り扱うことができます。

Q6.安全運転管理者以外の者がアルコールチェックをすることは認められていますか?

A6.安全運転管理者が不在時などの場合には、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者(事業所で任意に定めた者)に、アルコールチェックを行わせることは差し支えありません。

運転者に対するアルコールチェックは、業務委託であっても差し支えありませんが、例えば、運転者が酒気を帯びていることを補助者が確認した場合には、安全運転管理者へ速やかに報告し、必要な対応等について指示を受けるか、安全運転管理者自らが運転者に対して運転中止の指示を行うとするなど、安全運転を確保するために必要な対応が確実にとられることが必要となります。

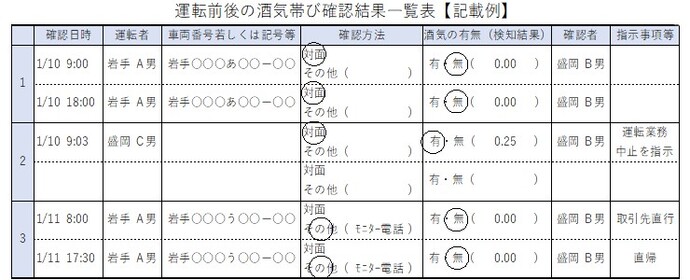

Q7.酒気帯びの有無の確認をした場合に、どのような内容を記録すればよいですか?

A7.以下の内容を記録し、及びその記録を1年間保存してください。

パソコン等へデータで保存しても構いません。

保存の様式は問いませんので、事業所ごとに記録をお願いします。

- 確認者名

- 運転者

- 運転者の業務にかかる自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

- 確認の日時

- 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)

- 酒気帯びの有無

- 指示事項

- その他必要な事項

注:上記の表と記載内容は例となります。業務実態などに合わせて、事業所ごとに作成してください。

その他ご不明な点については、警察本部交通企画課または事業所の所在地を管轄する各警察署の交通課までお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課

〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10

電話番号:019-653-0110

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。