地力窒素と土壌物理性をカイゼンして増収! ~ 大豆-緑肥作物の活用事例

令和6年1月26日、当センター(北上市)を会場に「令和5年度東北大豆セミナー」(主催:東北地域大豆振興協議会)が開催され、土壌肥料研究室から「大豆栽培における緑肥作物の効果」について講演しました。

大豆の子実生産は地力窒素と根粒による窒素固定に大きく依存するため、作付回数の増加に伴い地力窒素が減少します。このため、有機物を補給することが極めて重要です。

しかし、本県の定点調査では、水田土壌における直近5年間の堆肥施用量はピーク時から半減し、地力窒素を維持するため、いかに土壌へ有機物を補給するかが課題となっています。そこで、本セミナーでは、当研究室が実施した緑肥作物の試験研究成果を報告しました。

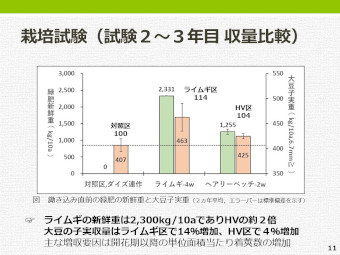

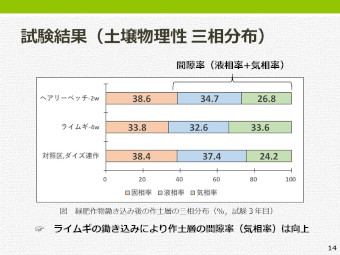

本県において大豆と輪作可能な緑肥作物はライムギとヘアリーベッチであり、これらを大豆落葉前に立毛間播種することで、後作大豆の子実収量は大豆連作区と比較して4~14%増加しました。特に大豆-ライムギ輪作区では地力窒素の消耗が抑制され、更に作土層の気相率が高まり通気性も改善されました。

聴講者からは、緑肥作物を輪作体系に組み込んだ際の費用対効果や、「前作水稲の場合は地力窒素を考慮してライムギを選択した方がよいか」といった質疑・意見が寄せられました。

主食用米の需要が減少する中、食用大豆の需要は堅調と見込まれています。小麦・大豆の国産化と水田作経営体の収益力向上に貢献できる技術開発を目指します。

-

栽培試験2~3年目の結果

-

作土層における三相分布の変化

(生産環境研究部土壌肥料研究室 専門研究員 佐々木 俊祐)

このページに関するお問い合わせ

岩手県農業研究センター 生産環境研究部 土壌肥料研究室

〒024-0003 岩手県北上市成田20-1

電話番号:0197-68-4422 ファクス番号:0197-71-1085

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。